補助金の申請にあたっては、専門家による申請代行を活用するのがおすすめです。

補助金とは、国や地方公共団体などからまとまった事業資金を受け取れる制度です。とはいえ、申請さえすれば必ず受け取れるものではありません。要件を満たして申請をしたうえで、他の多数の申請の中から、補助対象に相応しいとして選ばれる(採択される)必要があります。

補助金に自力で申請をすれば、多大な時間と労力がかかります。また、特に大型の補助金では多くの事業者が採択を目指して申請内容を練り込んでおり、採択を受けるハードルは低くないでしょう。そこでおすすめなのが、専門家による申請代行の活用です。

補助金のくわしい専門家に申請代行を依頼することで、自社でかける手間と時間を最小限に抑えられます。また、専門家からコンサルティングを受けて申請内容を練り込んだり、補助金ごとに異なる審査ポイントを踏まえて申請内容をブラッシュアップしたりすることで、採択の可能性を高めることにつながります。

では、補助金の申請代行は誰に依頼すればよいのでしょうか?また、2025年6月時点で活用できる補助金には、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、補助金の申請代行先の選び方や申請代行を受けるメリットなどを解説するとともに、2025年6月時点における主要な補助金の最新情報を紹介します。

当社トライズコンサルティングは補助金の申請代行について豊富な実績を有しています。トライズコンサルティングは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング企業です。補助金の申請代行の依頼先をお探しの際や、自社が活用できそうな補助金を知りたい際などには、当社までお気軽にご相談ください。

なお、補助金は専門家が代わりに内容を検討したり代理で申請したりするものではなく、申請者はあくまでも事業者様自身です。専門家は、これをサポートするに過ぎません。ただし、「申請代行」で検索をしている方も多いことから、この記事では便宜上、申請にあたっての事業計画コンサルティングなどのサポートを「申請代行」と呼んでいます。

補助金とは

補助金とは、国や地方公共団体から返済不要なまとまった資金を得られる制度です。補助金は待っているだけで受け取れるようなものではなく、自分から情報を取りに行き、公募期間中に申請をしたうえで、多数の申請の中から採択されなければなりません。

申請にはある程度の手間がかかるものの、まとまった資金が得られる制度も多いため、積極的に活用したい制度です。補助対象となる取り組みはその補助金によって異なるため、自社の取り組みに活用できそうな補助金を定期的に探すと良いでしょう。

ただし、補助金はその年度の制作に応じて設けられるため、昨年度に存在した補助金が今年度にはないという事態も珍しくありません。そのため、自社で活用できそうな補助金を見つけたら、その補助金が存在するうちに申請しておくことをおすすめします。

助成金との違い

補助金と似たものに、「助成金」が存在します。助成金も補助金と同じく、国や地方公共団体から返済不要な資金を受け取れる制度です。

では、補助金と助成金は、どのように異なるのでしょうか?一般的な違いは、次の表のとおりです。

| 補助金 | 助成金 | |

| 管轄 | 経済産業省などさまざま | 厚生労働省がほとんど |

| 補助対象 | さまざま | 雇用や人材育成など |

| 募集時期 | 一定期間のみ | 通年 |

| 採択の要否 | 申請後、採択が必要 | 要件を満たして申請すれば受給できる |

ただし、これはあくまでも傾向であり、必ずしもこのように整理できるものばかりではありません。この表でいえば、「補助金」に該当しそうなものの名称が「助成金」であったり、その反対であったりするものなどもあります。

そのため、補助金や助成金を活用するにあたっては、それぞれの制度内容をよく確認する必要があるでしょう。

補助金の採択率

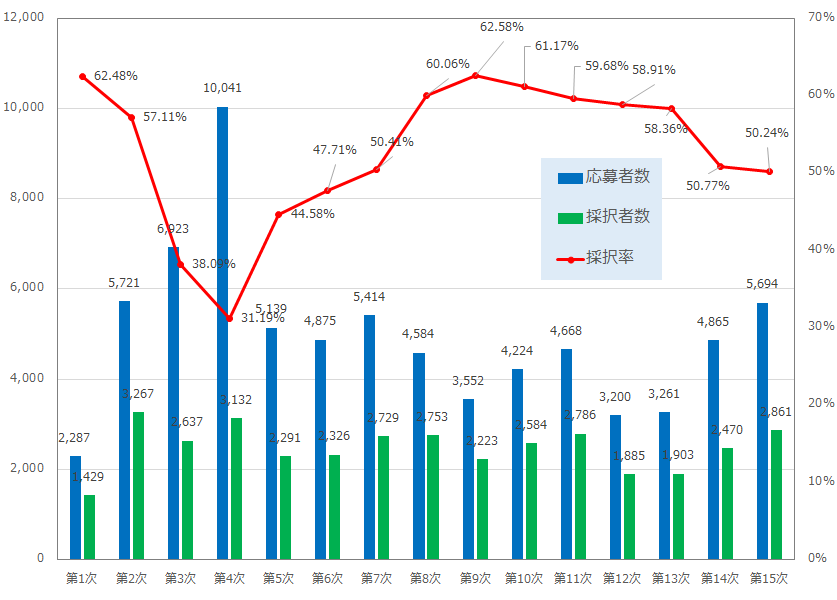

補助金の中でも特に難易度が高いとされるものには「ものづくり補助金」が挙げられます。いずれも補助上限額が非常に高額に設定されており、多くの事業者が採択を目指してしのぎを削っています。

では、これらの補助金の採択率はどれくらいなのでしょうか?ここでは、2025年2月時点で公表されている過去の採択率をそれぞれ紹介します。

2025年2月現在、ものづくり補助金は第15次公募分までの採択結果が公表されています。第1次から第15次までにおける一般型の公募結果は次のとおりです。

| 公募回 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |

|---|---|---|---|

| 第15次 | 5,694 | 2,861 | 50.25% |

| 第14次 | 4,865 | 2,470 | 50.77% |

| 第13次 | 3,261 | 1,903 | 58.36% |

| 第12次 | 3,200 | 1,885 | 58.91% |

| 第11次 | 4,668 | 2,786 | 59.68% |

| 第10次 | 4,224 | 2,584 | 61.17% |

| 第9次 | 3,552 | 2,223 | 62.58% |

| 第8次 | 4,584 | 2,753 | 60.06% |

| 第7次 | 5,414 | 2,729 | 50.41% |

| 第6次 | 4,875 | 2,326 | 47.71% |

| 第5次 | 5,139 | 2,291 | 44.58% |

| 第4次 | 10,041 | 3,132 | 31.19% |

| 第3次 | 6,923 | 2,637 | 38.09% |

| 第2次 | 5,721 | 3,267 | 57.11% |

| 第1次 | 2,287 | 1,429 | 62.48% |

ものづくり補助金の採択率には公募回によって2倍近い開きがあり、ばらつきが多いことが読み取れます。また、採択者数も回によってまちまちであり、一定数の申請が毎回採択されているわけではありません。

なお、最近は50%から60%程度の採択率で推移しており、これのみを見ると難易度は高くないと感じるかもしれません。しかし、ものづくり補助金の申請書類を組み上げることは容易ではなく、申請に至っている時点で申請内容が一定程度精査されていることが推察されます。

そのため、申請まで至った精鋭であっても、50%や60%程度「しか」採択されていないと捉えた方がよいでしょう。ものづくり補助金で採択を受けるには、申請代行や申請サポートを活用することをおすすめします。

補助金でできること・活用事例

補助金は、どのような場面で活用することができるのでしょうか。ここでは、各補助金の公式ホームページに掲載されている活用事例を紹介します。

ものづくり補助金

ものづくり補助金には、次の活用事例などがあります。

- NFT活用で権利証明や売買を容易にするプラットフォームの構築

- 成果で測れないチーム貢献を評価し社員のやる気を高めるアプリの開発

- 求職者とコンサルタントのAIによるマッチング

- 温活ノウハウを活かし、免疫向上に寄与する健康器具の開発と販売

- ニーズの高い薄畳に対応し、畳の生産効率を大幅改善させる設備導入

- 最新設備を導入し畳切断の機械化及び縁無し畳の大幅な生産効率化

- 生産プロセスの改善により、「町の畳屋」のコンサル力を向上

- 摘果みかんや皮を保存・加工する事による付加価値商品の開発

- 100年以上続く伝統的な畳製造技術の保存と内製化を実現

- 伊豆半島の畳産業を守る、「縁無薄畳」の製造プロセス開発

- 設備導入による薄畳ニーズ充足、当日納品拡大でサービス品質を向上

- 畳製造設備の新規導入による生産能力拡大と営業販売の強化

- 整体院運営に必要な様々な機能を備えた独自のアプリ開発及び販売

これらはいずれも、当社トライズコンサルティングの代表である野竿が、認定支援機関として実際にサポートした案件です。思い切った設備投資を検討している場合は、ものづくり補助金の獲得にチャレンジしてみるとよいでしょう。

なお、ものづくり補助金は、その略称からものづくり企業でしか活用できないといった誤解が少なくありません。しかし、正式名称は「ものづくり補助金の正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、製造業などではもちろんのことサービス業や小売業などでも幅広く活用されています。

IT導入補助金

IT導入補助金には、次の活用事例などが存在します。

- 自然豊かな里山で養鴨と食肉加工・販売を手がけるファームが地域の特産品に特化したECサイトへの出店で新たなチャンスを狙う事例

- 3D GISツールの導入で林業を営む事業者の森林調査にかける人員が約80%減となった事例

- 土木積算システムの導入で公共工事への入札数が大幅アップした事例

- 勤怠・労務管理ソフトの導入で残業時間が3分の1に削減された事例

IT導入補助金は、ITツールの導入に広く活用することが可能です。 業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を検討の際は、IT導入補助金の獲得にチャレンジしてみてください。

補助金の申請代行とは

補助金の申請代行とは、補助金の申請について専門家にサポートを受けることです。

申請代行といっても申請手続きだけを代行するわけではなく、その事業者が活用できる補助金の選定や事業計画の策定や事業計画を練り込むコンサルティングなど、総合的にサポートを受けられることが一般的です。

具体的なサポート内容は専門家によって異なることがあるため、依頼前に具体的なサポート内容を依頼候補先の専門家に確認しておくことをおすすめします。

補助金の申請代行を依頼できる専門家

補助金の申請手続きは、助成金と比較して難易度が高く、その道のプロに依頼することが採択の近道です。申請代行を依頼できる相手は、主に次のような専門家が考えられます。

- 金融機関

- 士業(弁護士、税理士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、行政書士等)

- 商工会・商工会議所

- 民間コンサルタント

金融機関

地銀や信用金庫などの金融機関では、資金繰りの相談もすることが可能です。補助金の申請代行は、行内担当者や提携しているコンサルタントが対応します。

士業(弁護士、税理士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、行政書士等)

補助金の申請サポートや代行を行っている主な士業は、中小企業診断士や行政書士、税理士などです。ほかにも、公認会計士や弁護士などが補助金を取り扱っているケースもあります。

それぞれの業務範囲や得意分野、実績などを比較検討して、補助金の申請代行の相談先を選ぶとよいでしょう。

商工会・商工会議所

法律で市区町村に設置されている中小企業・小規模事業者の支援団体です。補助金の申請代行以外にも、経理や税務、労務など幅広くサービスを提供しています。

民間コンサルタント

事業者の経営戦略の立案のサポートを生業としており、補助金の申請代行も行っています。ホームページ等での露出も多いため、料金体系や実績などの情報を集めやすいでしょう。

助成金の申請代行ができるのは社会保険労務士(社労士)のみ

補助金と似たものに「助成金」があります。助成金の大半が厚生労働省管轄であることは先ほど解説しましたが、この厚生労働省管轄の助成金の申請代行ができるのは「社会保険労務士(社労士)」のみです。

補助金と助成金とでは申請代行や申請サポートができる専門家の範囲が大きく異なるため、混同しないよう注意しておきましょう。

補助金の申請代行の費用・報酬の相場

補助金の申請代行を依頼した場合における専門家報酬は、依頼時点で支払う「着手金」と、採択された場合に支払う「成功報酬」との二段階になっていることが多いでしょう。

報酬額や報酬の計算方法は、その専門家や補助金の種類などによって異なります。しかし、高額過ぎる報酬を支払ってしまうことのないよう、相場を知っておくことは重要です。

それぞれの相場は、おおむね次のとおりです。

ここから大きく外れた報酬額を提示された場合には専門家に説明を求め、依頼するのはその説明に納得てきた場合のみにすると良いでしょう。

着手金

着手金とは、専門家への依頼時点で発生する報酬です。書類作成の対価ともいえ、たとえ申請が不採択となっても、通常は返還を受けることはできません。

着手金は、申請する補助金の種類に応じて定額で設定されていることが多いでしょう。

補助金の申請代行や申請サポートにおける着手金の相場は、おおむねから5万円から20万円円程度です。小規模事業者持続化補助金などでは比較的低額となる一方で、申請書類の作成に多大な手間を要するものづくり補助金では比較的高額となりやすいでしょう。

成功報酬

成功報酬とは、申請が採択された場合に、追加で発生する報酬です。こちらは、補助金額に対する割合で設定されていることが多いでしょう。

成功報酬の相場は、おおむね10%から20%程度です。補助金額が低くなりがちな小規模事業者持続化補助金などでは割合が高めに、補助金額が高くなりがちなものづくり補助金では割合が低めに設定されていることが多いでしょう。

補助金の申請代行業者の選び方

補助金の申請代行業者は、どのような基準で選ぶとよいのでしょうか?専門家を選ぶ主な視点について解説します。

- 資格で選ぶ

- 専門性で選ぶ

- 利便性で選ぶ

- 料金で選ぶ

- コンサルティング能力で選ぶ

資格で選ぶ

先ほど解説したとおり、補助金の申請代行やさまざまな資格者や機関が担っています。それぞれの特徴を踏まえ、資格などの属性から選ぶことも1つです。

専門性で選ぶ

同じ資格を有していても、補助金に関する知識や専門性はその専門家によってまちまちです。中には、中小企業診断士や行政書士などの資格を有していても、補助金の申請代行を担っていない専門家も存在します。

そのため、補助金の申請代行先を選ぶ際はその専門家のサポート実績を確認のうえ、専門性の高い専門家を選ぶことをおすすめします。

利便性で選ぶ

補助金の申請代行先を選ぶ際は、利便性も1つの判断基準となります。たとえば、対面でしか打ち合わせができないのか、チャットなどでの打ち合わせはできるのか、Zoomなどオンラインツールでの相談はできるのかなどです。

事業者様が「打ち合わせは絶対に対面がよい」とお考えの場合は、物理的な距離が近い専門家が有力な選択肢となります。また、「移動時間をかけずオンラインで相談したい」という場合や「近隣地域でなく、全国から信頼できる専門家を探したい」とお考えの場合などには、オンラインツールでの相談に対応している専門家を選ぶとよいでしょう。

料金で選ぶ

補助金の申請代行先を選ぶ際は、料金も重要なポイントとなることでしょう。

ただし、申請代行先を「料金の安さ」のみで選ぶことはおすすめできません。なぜなら、料金があまりにも安い場合には、コピペなどで労力をかけずに申請書類を作成されてしまうリスクがあるほか、専門家側が補助金業務に慣れておらず、経験を積むために値下げしている可能性もあるためです。

そのため、法外な報酬を提示する専門家は問題外である一方、安さだけで選ぶことも避けた方がよいでしょう。

コンサルティング能力で選ぶ

ものづくり補助金など大型の補助金では、専門家のコンサルティング能力も踏まえて申請代行先を選ぶようにしてください。なぜなら、大型の補助金は申請書類を表面的に作り込むというよりも、事業計画を練り込みより実効性の高いものとすることの方が、採択を勝ち取るために重要となるためです。

また、優秀なコンサルタントから補助金申請を機にコンサルティングを受けることで、今後の事業成長につながる効果も期待できます。

補助金の代行申請を依頼する場合の注意点

補助金の申請代行を依頼する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を3つ解説します。

- サポート範囲と料金をよく確認する

- 事業計画の立案からの丸投げはできない

- 悪質な業者に注意する

サポート範囲と料金をよく確認する

補助金の申請サポートや申請代行を依頼する際は、「いくらで、どこまでの業務を担ってくれるのか」についてあらかじめよく確認しておくことをおすすめします。サポート内容に関する見解に相違があり、トラブルとなったり想定外の費用がかかったりするケースも想定されるためです。

とはいえ、誠実な専門家であれば、あらかじめサポート範囲や料金について誤解のないように説明してくれるはずです。

事業計画の立案からの丸投げはできない

専門家に補助金の申請代行や申請サポートを依頼したからといって、事業計画の立案段階からすべてを丸投げすることはできません。たとえば、「補助金がほしいから、補助金がもらえそうな事業計画を適当に考えて」といわれても、専門家は困ってしまいます。

補助金はあくまでも、事業者に何か行いたい事業があるものの資金面がハードルとなって二の足を踏む場合に、これを実現するための資金を補填してくれるものです。「補助金が欲しいから、何かをやろう」という発想はこれとは反対であり、ましてや実際に経営するわけでもない専門家が事業計画を机上の空論で作成することはできないため、誤解のないようご注意ください。

悪質な業者に注意する

補助金の申請代行を担う事業者には、悪質な業者が混ざっていることもあります。万が一悪質な業者に依頼してしまうと当初の説明とは異なる高額な報酬を請求されるリスクがあるほか、虚偽申請をそそのかされる事態ともなりかねません。

悪質な業者に依頼してしまうことのないよう、その事業者に対しておかしな評判がないかどうかあらかじめ調べ、サポート料金は書面など記録の残る形で提示を受けることをおすすめします。

また、仮に業者からそそのかされても、虚偽申請には絶対に応じてはいけません。虚偽申請は重大な犯罪であり、発覚すれば逮捕されるなどして事業の継続が困難となる可能性があります。

補助金の申請代行を依頼する一般的なメリット

補助金の申請代行を活用することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、一般的なメリットを3つ解説します。

- 手間と時間を大きく削減できる

- 補助金全体の流れがつかみやすくなる

- 補助金の最新情報が得られる

手間と時間を大きく削減できる

補助金の申請は自社で行うこともできるものの、その場合には多大な手間と時間を要します。一方、専門家による申請代行を依頼した場合は、自社でかける手間や時間を最小限に抑えることが可能となります。

補助金全体の流れがつかみやすくなる

補助金を初めて活用する場合、補助金を実際に受け取るまでの全体の流れをつかみづらいと感じる人は少なくありません。特に、採択されたらすぐに補助金が受け取れるとの誤解も多く、この点を誤解していると資金計画に大きな狂いが生じるリスクがあります。

専門家に申請代行を依頼することで、補助金全体の流れについての説明が受けられ、全体像をつかみやすくなります。

補助金の最新情報が得られる

補助金は名称が同じであっても、年度や公募回によって公募内容が変わることが少なくありません。そのため、申請にあたっては常に最新情報を確認する必要があります。

しかし、専門家が運営するホームページなどのなかには情報が古いまま更新されていないものもあり、最新情報を確認することに苦労することもあるでしょう。専門家に補助金の申請代行を依頼することで、最新情報を元にアドバイスを受けることが可能となります

補助金の申請代行を依頼する一般的なデメリット

補助金の申請代行の活用には、デメリットもあります。一般的なデメリットを2点紹介します。

- 報酬がかかる

- 補助金申請までしかサポートが受けられないことが多い

報酬がかかる

1つ目は、専門家報酬がかかる点です。報酬額は申請代行を依頼する補助金の種類や依頼先の専門家によって異なるため、あらかじめよく確認してください。

補助金申請までしかサポートが受けられないことが多い

2つ目は、サポート範囲が補助金の申請までであることが多い点です。

補助金は採択されたからといってすぐに振り込まれるわけではなく、その後も交付申請や実績報告などのハードルを越えなければなりません。特にものづくり補助金などの大型補助金では、これら採択後の手続きにも多大な手間を要します。

しかし、多くの専門家は交付申請や実績報告についてまではサポート対象としておらず、原則として採択後の手続きは自社の責任によって行う必要があります。

トライズコンサルティングに補助金の申請代行を依頼する6つのメリット

補助金の申請代行や申請サポートは、当社トライズコンサルティングへお任せください。ここでは、当社へご依頼いただく主なメリットを6つ紹介します。

- 補助金の採択率を高めやすい

- オンライン対応が可能

- 採択後の報告などのサポートが受けられる

- 中小企業診断士による事業コンサルティングが受けられる

- 資金繰りのアドバイスが受けられる

- つなぎ融資についてもサポート可能

補助金の採択率を高めやすい

1つ目は、補助金が採択される可能性を高めやすいことです。

中でも大型の補助金の申請を得意としており、2023年5月までにおける当社の採択実績は、それぞれ次のとおりです。

- ものづくり補助金:累計採択数134件、採択率93.0%

- 事業再構築補助金補助金:累計採択数80件、採択率86.9%

これは、当社のトップコンサルタントが大型の補助金申請で必須となる事業計画の練り込みを全面的にサポートするほか、公募要領に記載の審査項目や加点項目を熟知したうえで申請書類を作成しているためです。

オンライン対応が可能

2つ目は、オンライン対応が可能であることです。

当社はZoomなどのツールを活用し、オンラインでの相談や打ち合わせに対応しています。

そのため、社長様の出張中などであっても相談や打ち合わせをすることができるほか、場所や地域を選ぶことなく全国の事業者様のサポートが可能です。

採択後の報告などのサポートが受けられる

3つ目は、採択後に必要となる手続きについてもサポートが受けられることです。

補助金は採択されたからといってすぐに受け取れるわけではなく、補助金を受け取るためには、採択後にも交付申請や実績報告などの手続きが必要となります。特に大型の補助金ではこれらの手続きのボリュームも大きくなりやすく、自社ですべてを行おうとすれば本業に割くべきリソースを圧迫してしまうこととなりかねません。

そこで当社は、採択後の交付申請や実績報告についてもサポートできる体制を整えております。採択後の手続きも当社へお任せいただくことで、事業者様が本業に注力しやすくなります。

中小企業診断士による事業コンサルティングが受けられる

4つ目は、中小企業診断士による事業コンサルティングが受けられることです。

大型の補助金では、申請にあたって事業計画書の提出が必要となります。当社にご依頼いただいた場合は、トップコンサルタントが事業計画書の策定や練り込みを全面的にサポートします。

この事業計画書は補助金の採択を主目的として策定するものであるものの、専門家とともに頭に汗をかいて作成した事業計画は、その後の事業運営を成功に導く羅針盤ともなるでしょう。

資金繰りのアドバイスが受けられる

5つ目は、資金繰りについてのアドバイスも受けられることです。

当社トライズコンサルティングは、補助金以外にも中小企業資金繰り支援に力を入れています。そのため、必要に応じてお金の「見える化」支援など、資金繰りに関するアドバイスを受けることも可能です。

つなぎ融資についてもサポート可能

6つ目は、「つなぎ融資」についてもアドバイスを受けられることです。

補助金は、採択されたからといってすぐに受け取れるものではなく、採択後、先に補助対象事業の実施(つまり、補助対象経費の支出など)をしたうえでの後払いです。そのため、特に大型の補助金では事業の実施に必要な資金の一時的な調達が課題となることが少なくありません。

そこで、金融機関から一時的な融資(「つなぎ融資」といいます)を受けることが多いといえます。しかし、それまで金融機関との付き合いが浅い事業者様には、つなぎ融資を受けようにもどの金融機関にどのように申し込めばよいのか分からないことも少なくないでしょう。

そこでトライズコンサルティングでは、必要に応じてつなぎ融資に関するアドバイスも行っています。

2025年6月時点で利用可能なおすすめの補助金

補助金は非常に多く存在するため、自社がどの補助金を活用できるかわからないことも少なくないでしょう。また、補助金制度は恒久的なものではなく、頻繁に新設・廃止されたり、内容が改訂されたりするものです。そのため、現在どの補助金があるのか把握するだけでもひと苦労です。そこでここでは、2025年6月時点におけるおすすめの補助金を紹介します。

- ものづくり補助金

- 事業再構築補助金

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 中小企業省力化投資補助金

- 中小企業新事業進出補助金

- 中小企業成長加速化補助金

- 大規模成長投資補助金

- 事業承継・引継ぎ補助金

ものづくり補助金

1つ目は、ものづくり補助金です。

ものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた 新製品・新サービスの開発に必要な設備投資などを支援する補助金です。ものづくり補助金の申請枠と補助上限額、補助率は、それぞれ次のとおりです。

| 申請枠 | 従業員数 | 補助上限額 (下限は100万円) | 補助率 |

|---|---|---|---|

| 製品・サービス高付加価値化枠 | 5人以下 | 750万円 | ・中小企業:1/2 ・小規模・再生:2/3 |

| 6~20人 | 1,000万円 | ||

| 21人~50人 | 1,500万円 | ||

| 51人以上 | 2,500万円 | ||

| グローバル枠 | - | 3,000万円 | ・中小企業:1/2 ・小規模:2/3 |

※大幅な賃上げに取り組む事業者には、補助上限額がさらに100万円から1,000万円上乗せされます。

※最低賃金の引き上げに取り組む事業者は、補助率が2/3へと引き上げられます。

この「製品・サービス高付加価値化枠」とは、製品やサービス開発の取り組みを支援する申請枠です。これまではできなかった精密加工を可能とし、より付加価値の高い新製品を開発するために最新複合加工機を導入しようとする場合などには、この枠への申請を検025年度(令和7年度)の補助金最新情報討するとよいでしょう。

一方、「グローバル枠」は、海外需要開拓などの取り組みを支援する申請枠です。海外市場獲得のため、新たな製造機械を導入して新製品の開発を行うとともに、海外展示会に出展する場合などには、この枠への申請を検討します。

2025年6月現在、ものづくり補助金は第20回の公募期間中です。この回への申請をご希望の事業者様は、申請代行を依頼したい専門家に早めに連絡をとり、申請準備を始めましょう。

当社トライズコンサルティングはものづくり補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、サポートした案件で高い採択率を誇っています。トライズコンサルティングとは、中小企業診断士が代表を務めるコンサルティング企業です。 ものづくり補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

事業再構築補助金

2つ目は、事業再構築補助金です。

2つ目は、事業再構築補助金です。事業再構築補助金は、新型コロナ禍で誕生した非常に大型の補助金です。ただし、事業再構築補助金は2025年3月26日に締め切られた第13回公募をもって制度が廃止されており、今後新たに申請することはできません。

当社トライズコンサルティングは、採択後の実績報告などについてもサポートを行っています。事業再構築補助金に採択されたものの、その後の実績報告などでお困りの際は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

また、申請をご希望の事業者様は、後継である「中小企業新事業進出補助金」など他の補助金への申請を検討するとよいでしょう。

なお、当社トライズコンサルティングでは採択後の交付申請や実績報告についてのサポートも可能です。事業再構築補助金に採択されたものの、採択後の手続きでお困りの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

IT導入補助金

3つ目は、IT導入補助金です。IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

ITツールの導入をする際は、IT導入補助金の活用を検討するとよいでしょう。なお、導入するITツールは事業者が自由に選ぶのではなく、あらかじめ登録を受けたツールから選択することとされています。

IT導入補助金の基本の申請枠である「通常枠」における補助上限額は、450万円(4種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請する場合)です。ほかに、POSレジや券売機、タブレットなどの購入も対象となる「インボイス枠」も設けられています。

2025年度における申請枠と補助上限額は、それぞれ次のとおりです。

| 枠 | 通常枠 | インボイス枠 | 複数社連携IT導入枠 | セキュリティ対策推進枠 | ||||

| 類型 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 | 電子取引類型 | インボイス対応類型 | ||||

| 補助額 | 5万円~150万円 | 150万円~450万円 | 350万円 | ITツール | PC・タブレット等 | レジ・券売機等 | (1)インボイス対応型対象経費:左記同様 (2)消費動向等分析経費:50万円×グループ構成員数 (3)事務費・専門家費:200万円 ※(1)+(2)の上限は3,000万円 | 5万円~150万円 |

| ・1機能:~50万円 ・2機能以上:~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | ||||||

| 補助率 | 1/2以内(最低賃金近傍の事業者は2/3) | ・大企業:2/3 ・中小企業:1/2 | ・~50万円:3/4(小規模事業者は4/5) ・~350万円:2/3 | 1/2 | ・(1):インボイス対応型と同様 ・(2)(3):2/3以内 | ・中小企業:1/2 ・小規模事業者:2/3 | ||

申請枠などに大きな変更はないものの、補助上限額や補助率が一部改訂されているため、申請する際は古い情報を参照しないようご注意ください。

2025年6月現在、IT導入補助金は公募期間中です。具体的なスケジュールは、後ほど紹介します。

当社トライズコンサルティングではIT導入補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しています。申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

小規模事業者持続化補助金

4つ目は、小規模事業者持続化補助金です。小規模事業者持続化補助金とは、商工会や商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、その計画に基づいて行う販路開拓などの取り組みを支援する補助金です。

展示会への出展費用やチラシの作成費用、広告の出稿費用、ウェブサイト構築費用など、小規模事業者等がマーケティング活動に要する費用が広く補助対象とされています。非常に使い勝手がよいうえ申請の難易度も低めであるため、初めて補助金を活用する事業者にとってもチャレンジしやすいといえるでしょう。

補助上限額は通常枠で50万円であるものの、インボイス特例の要件を満たす場合はさらに50万円、賃上げ要件を満たす場合はさらに150万円が上乗せされます。

小規模事業者持続化補助金の申請枠は、2025年度から改訂されています。2025年度における申請枠と補助上限額は、次のとおりです。

| 申請枠 | 補助上限額 | 補助率 | |

| 一般型 | 通常枠 | 50万円 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |

| (インボイス特例) | 通常枠に50万円上乗せ | ||

| (賃金引上げ特例) | 通常枠に150万円上乗せ | ||

| 災害支援枠 | ・直接被害:200万円 ・間接被害:100万円 | 定額、2/3 | |

| 創業型 | 200万円(インボイス特例の適用あり) | 2/3 | |

| 共同・協業型 | 5,000万円 | ・地域振興等機関:定額 ・参画事業者:2/3 | |

| ビジネスコミュニティ型 | 50万円(2以上の補助対象者が共同で行う場合は100万円) | 定額 | |

小規模事業者持続化補助金申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。トライズコンサルティングは小規模事業者持続化補助金の申請代行実績が豊富であり、安心してお任せいただけます。

中小企業省力化投資補助金

5つ目は、中小企業省力化投資補助金です。

中小企業省力化投資補助金とは、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して省力化投資を支援する補助金です。中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としています。

中小企業省力化投資補助金には企業が自由に投資対象を選べる「一般型」のほか、カタログに掲載された一定の商品から投資対象を選ぶ「カタログ注文型」が存在します。従来は「カタログ注文型」のみであったところ、2025年から「一般型」が追加されました。

補助上限額と補助率は、従業員数に応じてそれぞれ次のとおりです。

| 枠・申請類型 | 従業員数 | 補助上限額 (原則) | 補助上限額 (賃上げ要件達成時) | 補助率 |

| カタログ注文型 | 5名以下 | 200万円 | 300万円 | 1/2 |

| 6~20名 | 500万円 | 750万円 | ||

| 21名以上 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||

| 一般型 | 5名以下 | 750万円 | 1,000万円 | ・原則:1/2 ・小規模・再生事業者:2/3 ・補助金1,500万円超の部分:1/3 ・最低賃金引上げ要件達成時:2/3 |

| 6~20名 | 1,500万円 | 2,000万円 | ||

| 21~50名 | 3,000万円 | 4,000万円 | ||

| 51~100名 | 5,000万円 | 6,500万円 | ||

| 101名以上 | 8,000万円 | 1億円 |

2025年6月現在、中小企業省力化投資補助金の「カタログ注文型」の申請は随時受付中です。第1回の公募は期限を切ってなされたものの、早期の省力化を実現するため、当面の間は随時受付がなされることとなりました。そのため、事業者様が自社に都合のよいタイミングで申請することが可能です。

また、「一般型」は間もなく第3回公募が開始される予定です。具体的な公募スケジュールは、後ほどくわしく解説します。

当社トライズコンサルティングでは、中小企業省力化投資補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しています。申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。 なお、トライズコンサルティングでは補助金の受給を希望する事業者のみならず、カタログへの掲載を希望する事業者様の申請サポートも行っています。カタログへの掲載をご希望の事業者様も、当社までお気軽にご連絡ください。

中小企業新事業進出補助金

6つ目は、中小企業新事業進出補助金です。

中小企業新事業進出補助金とは、中小企業等が企業の成長・拡大に向けた新規事業に挑戦するにあたり、これにかかる設備投資などを支援する補助金です。新市場とはその事業者にとって新製品または新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦であればよく、まだ世にない商品・サービスであることまでが求められるわけではありません。

公式の資料によれば、次のケースなどが活用例として想定されています。

- 機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦する

- 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出する

中小企業新事業進出補助金の申請要件は、中小企業等が「企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦」を行い、次の要件をすべて満たす3~5年の事業計画に取り組むことです。

- 付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加

- 「1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上」または「給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加」

- 事業所内最低賃金が、事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円以上の水準

- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

計画がこれらの要件を満たしていることを、申請書類の中で示すこととなります。また、単に計画さえすればよいものではなく、「2」と「3」が未達の場合には、原則として未達成率に応じて補助金の返還が求められます。

中小企業新事業進出補助金の補助上限額は従業員数によって異なり、それぞれ次のとおりです。

| 従業員数 | 補助上限額(下限は750万円) | 補助率 |

| 20人以下 | 2,500万円(3,000万円) | 1/2 |

| 21~50人 | 4,000万円(5,000万円) | |

| 51~100人 | 5,500万円(7,000万円) | |

| 101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |

なお、カッコ内に記載した金額は「大幅賃上げ特例適用事業者」である場合の補助上限額です。「大幅賃上げ特例適用事業者」とは、事業終了時点において「事業場内最低賃金+50円」と「給与支給総額+6%」の要件を満たす事業者です。

当社トライズコンサルティングは補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、中小企業新事業進出補助金の前身である事業再構築補助金について多くの採択を勝ち取ってきました。2025年5月現在、中小企業新事業進出補助金は第1回の公募期間中であるため、申請をご希望の事業者様はトライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。公募スケジュールは、後ほど改めて解説します。

中小企業成長加速化補助金

7つ目は、中小企業成長加速化補助金です。

中小企業成長加速化補助金とは、売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業が行う、大胆な設備投資を支援する補助金です。主な申請要件は、次のとおりです。

- 補助対象経費のうち投資額が税別1億円以上であること

- 補助金の公募の申請時までに、補助事業者の「100億宣言」が100億宣言ポータルサ

- イトに公表がされていること(1次公募は、補助金の公募申請と同時に100億宣言の申請が可能)

- 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること

- 日本国内において補助事業を実施すること

要件の1つである「100億宣言」とは、中小企業が次の事項などを自ら宣言し、ポータルサイト上に公表することを指します。

- 企業概要

- 企業理念・経営者の意気込み

- 売上高100億円実現の目標と課題

- 売上高100億円に向けた具体的措置(取り組み)

中小企業成長加速化補助金の補助上限額は5億円と、非常に高く設定されています。また、補助率は2分の1です。100億円企業を目指して大胆な設備投資などを行う中小企業は、中小企業成長加速化補助金の獲得を目指すとよいでしょう。

当社トライズコンサルティングでは、中小企業成長加速化補助金の申請サポートを行っています。中小企業成長加速化補助金への申請をご希望の事業者様は、当社までお早めにご相談ください。

大規模成長投資補助金

8つ目は、大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)です。大規模成長投資補助金とは、地域の雇用を支える中堅・中小企業が足元の人手不足などの課題に対応し、成長することを目指して行う大規模投資を促進する補助金です。

大規模成長投資補助金の主な申請要件は、次のとおりです。

- 投資額が10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)であること

- 賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1⼈当たり給与⽀給総額の年平均上昇率が、全国の過去3年間の最低賃⾦の年平均上昇率である4.5%以上)を満たすこと

また、公式の資料によれば、大規模成長投資補助金は次の場面での活用などが想定されています。

- 工場や倉庫、販売拠点を新設・増築する

- 最先端の機械や省力化できる設備を購入する

- ソフトウェアを購入したり、情報システムを構築したりする

大規模成長投資補助金の補助上限額は50億円(補助率は3分の1)であり、これまでになく非常に高額に設定されています。 少なくとも10億円の投資をすることが要件とされているため、申請のハードルは低くありません。しかし、この補助金が獲得できれば、事業を飛躍的に成長させることにつながるでしょう。

当社トライズコンサルティングは、補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、大規模成長投資補助金への対応も可能です。大規模成長投資補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

事業承継・M&A補助金

9つ目は、事業承継・M&A補助金です。

これは、中小企業の生産性向上や持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資やM&A・PMI(M&A後の経営統合)の専門家活用費用などを支援する補助金です。これまでは「事業承継・引継ぎ補助金」との名称で公募されていたものの、2025年度からは「事業承継・M&A補助金」へと名称が変わりました。M&Aや事業承継などを予定している場合には、この補助金が活用できないか確認するとよいでしょう。

事業承継・M&A補助金の2025年度における申請枠は、次のとおりです。

- 事業承継促進枠:5年以内に事業承継を予定している場合において、設備投資等に係る費用を補助する枠

- 専門家活用枠:M&A時の専門家活用に係る費用(FAや仲介に係る費用、表明保証保険料等)を補助する枠

- PMI推進枠:M&A後の経営統合(PMI)に係る専門家費用や設備投資費用などを補助する枠

- 廃業・再チャレンジ枠:事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る原状回復費や在庫処分費などを補助する枠

申請枠ごとの補助上限額と補助率は、それぞれ次のとおりです。

| 申請枠 | 類型 | 補助上限額 | 補助率 |

| 事業承継促進枠 | 800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) | 1/2(小規模事業者は2/3) | |

| 専門家活用枠 | 買い手支援類型 | 600万円(DD費用も申請する場合は+200万円、廃業費を申請する場合は+150万円) | 2/3 |

| 売り手支援類型 | 1/2(赤字・営業利益率の低下に該当する場合は2/3) | ||

| PMI推進枠 | PMI専門家活用類型 | 150万円 | 1/2 |

| 事業統合投資類型 | 800万円(一定の賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) | 1/2(小規模事業者は2/3) | |

| 廃業・再チャレンジ枠 (他の申請枠との併用可) | 150万円 | 1/2・2/3(他の枠と併用する場合はその枠の補助率に従う) | |

当社トライズコンサルティングは、事業承継・M&A補助金の前身である事業承継・引継ぎ補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、多くの案件で採択を勝ち取ってきました。申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

2025年度(令和7年度)の補助金最新情報

2025年6月下旬現在における主要な補助金の最新情報を、それぞれ紹介します。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、2025年6月現在、次のスケジュールで第20回公募がなされています。

- 公募開始:2025年4月25日

- 申請受付開始日:2025年7月1日(火)

- 申請締切:2025年7月25日(金)17:00

申請枠と補助上限額などは、先ほど解説したとおりです。締切が近づいているため、申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は2025年3月26日に締め切られた公募をもって廃止されることとなり、新たに申請することはできません。申請をご希望の事業者様は、後継である「中小企業新事業進出補助金」など他の補助金への申請を検討するとよいでしょう。

なお、当社トライズコンサルティングは事業再構築補金に採択された後に必要となる「交付申請」や「実績報告」などのサポートを行っています。これらのサポートをご希望の際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

IT導入補助金

2025年6月現在、IT導入補助金は公募期間中です。スケジュールは、それぞれ次のとおりです。

- 通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠の第3次公募締切:2025年7月18日(金)17:00

- 複数社連携IT導入枠の第2次公募締切:2025年8月20日(水)17:00

なお、IT導入補助金は切れ目のない公募が実現されており、第3次の公募締切の後はすぐに第4次公募への申請が可能となります。ただし、複数社連携IT導入枠のみは次回以降の公募が未公表であるため、この回への申請を目指すとよいでしょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の一般型通常枠は、2025年6月現在、すぐに申請することはできません。第17回の公募が、次のスケジュールで締め切られています。

- 公募要領公開:2025年3月4日(火)

- 申請受付開始:2025年5月1日(木)

- 申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00(事業支援計画書の発行受付締切:2025年6月3日)

一般型災害支援枠は第7次の公募期間中であり、申請が可能です。公募スケジュールは、次のとおりとされています。

- 公募要領公開:2025年4月30日(水)

- 申請受付開始:2025年5月16日(金)

- 申請受付締切:2025年7月28日(月)(支援機関確認書発行の受付締切は2025年7月18日)

また、創業型と共同・協業型、ビジネスコミュニティ型にはすぐに申請することができません。創業型と共同・協業型は2025年6月16日に、「ビジネスコミュニティ型」は2025年6月2日に公募が締め切られています。

小規模事業者持続化補助金への申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。トライズコンサルティングの代表である野竿は認定支援機関としても登録されており、スムーズな申請サポートが可能です。

中小企業省力化投資補助金

2025年6月現在、中小企業省力化投資補助金の「カタログ注文型」は随時申請受付中であり、事業主様の都合のよいタイミングで申請できます。ただし、補助金である以上は恒久的なものではなく、年度の途中でも公募が打ち切られる可能性は否定できません。そのため、申請をご希望の際は早期に申請準備に取り掛かることをおすすめします。

一方で、「一般型」は6月下旬においてまだ公募が開始されていないものの、間もなく第3回公募が開始される予定です。公式ホームページの記載では、第3回の公募スケジュールは次のとおりとされています。

- 公募開始日:2025年6月中旬(予定)

- 申請受付開始日:2025年8月上旬(予定)

- 公募締切日:2025年8月下旬(予定)

当社トライズコンサルティングは中小企業省力化投資補助金の申請代行実績が豊富であり、安心してお任せいただけます。申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

中小企業新事業進出補助金

中小企業新事業進出補助金は、2025年4月22日に公募要領が公開され、第1回目の公募が開始されました。第1回目の公募スケジュールは、次のとおりです。

- 公募要領公開:2025年4月22日(火)

- 申請受付開始:2025年6月17日

- 公募締め切り:2025年7月10日(木)18:00まで

間もなく締切を迎えるため、申請をご希望の事業者様はできるだけ早急に申請準備に取り掛かりましょう。当社トライズコンサルティングは中小企業新事業進出補助金の前身である事業再構築補助金について豊富なサポート実績を有しており、多くの採択を勝ち取ってきました。中小企業新事業進出補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

中小企業成長加速化補助金

2025年6月現在、中小企業成長加速化補助金は第1回目の公募が次のスケジュールで締め切られたばかりであり、すぐに申請することはできません。

- 募集開始:2025年5月8日 16:00

- 募集終了:2025年6月9日 17:00

- プレゼンテーション審査:2025年7月下旬~8月下旬(お盆を除く)

中小企業成長加速化補助金への申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。トライズコンサルティングは大型補助金への申請代行について豊富な実績を有しており、安心してお任せいただけます。

大規模成長投資補助金

大規模成長投資補助金は2025年6月現在、第3次が締め切られており、すぐに申請することはできません。第3次の公募スケジュールは、次のとおりでした。

- 公募開始:2025年3⽉10⽇(⽉)

- 公募締切:2025年4⽉28⽇(⽉)

- プレゼンテーション審査:2025年6⽉上中旬頃

- 採択発表:2025年6⽉下旬頃

大規模成長投資補助金には経営者等の出席が求められるプレゼンテーション審査があり、入念な準備が必要です。申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。当社は補助金の申請代行実績が豊富であり、特に大型の補助金への申請を得意としています。

事業承継・M&A補助金

2025年6月現在、事業承継・M&A補助金へすぐに申請することはできません。このうち「専門家活用枠」は、次のスケジュールで公募されていました。

- 2025年5月9日(金)~2025年6月6日(金)

一方で、これ以外の申請枠は公募要領も公開されておらず、申請スケジュールも公表されていません。

当社トライズコンサルティングは、事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)について豊富な申請代行実績を有しています。申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

補助金の申請代行を依頼する前に知っておくべき注意点

補助金の申請代行を依頼する前には、次のことを知っておくとよいでしょう。

- 申請期限直前の依頼では受けてもらえない可能性がある

- サポート方法は専門家によって異なる

申請期限直前の依頼では受けてもらえない可能性がある

補助金は1年中いつでも申請できるわけではなく、所定の公募期間内に申請する必要があります。

仮に期限に少しでも遅れてしまえば、その公募回への申請はできません。

そのため、申請期限直前になると、補助金の申請代行や申請サポートを受けている専門家は非常にあわただしくなります。

このような事情から、申請期限の直前になってから専門家へ依頼を打診しても専門家に受注できるだけのリソースが残っておらず、断られてしまう可能性が高くなるでしょう。

希望する専門家に依頼できなくなるリスクを避けるため、補助金の申請をご検討の際には、できるだけ早期に専門家とコンタクトを取っておくことをおすすめします。

サポート方法は専門家によって異なる

補助金の申請代行や申請サポートの方法は、専門家ごとにさまざまです。

たとえば、打ち合わせは必ず対面で行う場合や、Zoomなどのオンライン会議システムを活用して柔軟に対応する場合などです。

特に出張の多い事業者様や近くに補助金に強い専門家がいない事業者様にとっては、対面でしか打ち合わせができないとなると、不便に感じるかもしれません。

一方で、対面での相談に価値を感じる事業者様もいるでしょう。

専門家のサポート方法がさまざまであることを知ったうえで、自社に合った専門家を選択することをおすすめします。

補助金の申請に関するよくある質問

最後に、補助金の申請に関するよくある質問に2つ回答します。

採択されたら補助金はすぐに受け取れる?

補助金は、採択されればすぐに受け取れるものなのでしょうか?

結論をお伝えすると、採択されただけでは補助金を受け取ることはできません。多くの補助金で、採択後にもさまざまな手続が求められます。

たとえば、採択後すぐに行う「交付申請」や、補助対象としたい経費を支出した後で行う「実績報告」などです。せっかく補助金が採択されても、この交付申請や実績報告を怠ったり問題があったりすれば、補助金を受け取ることはできません。

補助金を活用する際には、実際に補助金を受け取るまでの全体の流れを把握しておく必要があるでしょう。

交付申請や実績報告は自社でもできる?

上で解説をしたとおり、補助金を実際に受け取るためには、採択後に交付申請や実績報告を行わなければなりません。では、この交付申請や実績報告は、自社で行うこともできるのでしょうか?

まず、次のいずれかに該当する場合には、自社で行うことが多いでしょう。

- 小規模事業者持続化補助金など比較的小型の補助金である

- 自社に、補助金にまつわる手続を専門的に取り扱う部署や担当者がいる

一方、ものづくり補助金や事業者持続化補助金など大型の補助金では、この交付申請や実績報告にも相当な手間がかかります。これを、自社の本業と並行しながら行うことは、容易ではないでしょう。

中には、これらの手続の煩雑さから、せっかく採択された補助金の受給を諦めるケースさえあるほどです。そのような際には、これらの手続についても、専門家のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。

当社トライズコンサルティングでは、お客様へできるだけ本業へ注力していただくため、交付申請や実績報告についても一貫してサポートしています。

ただし、補助金の申請サポートを行っているすべての専門家が、交付申請や実績報告などのサポートまで行っているわけではありません。そのため、これらについてのサポートまでを希望する場合には、これらのサポートまで行っているかどうかを確認したうえで、申請代行の依頼先を検討すると良いでしょう。

交付申請

実績報告

まとめ

補助金の申請にあたって専門家による申請代行を活用するメリットや注意点などを解説するとともに、2025年6月時点における主要な補助金の最新情報を紹介しました。

2025年には多くの補助金が新設され、中には非常に大型の補助金も存在します。事業の成長速度を早めるため、ぜひ獲得にチャレンジするとよいでしょう。補助金は恒久的なものではなく、公募回によって内容が改訂されたり突如廃止されたりする可能性があるものです。申請の機会を逃さないよう、自社で活用できそうな補助金を見つけたら、早めの申請をおすすめします。

しかし、補助金の申請には多大な手間や時間を要し、自社だけで行おうとすれば本業に割くべきリソースを圧迫してしまうかもしれません。また、多くの事業者が採択を目指して申請内容を練り込むなか、大型の補助金の採択を自力で勝ち取ることは容易ではないでしょう。

そこでおすすめなのが、申請代行の活用です。補助金制度を熟知した専門家に申請代行を依頼することで、自社で要する手間や時間を大きく削減できます。また、専門家からコンサルティングを受けて申請内容をブラッシュアップすることで、採択の可能性を高めることにもつながるでしょう。

当社トライズコンサルティングは補助金の申請代行や申請サポートについて豊富な実績を有しており、サポートをした案件で高い採択率を誇っています。補助金の申請代行を依頼する専門家をお探しの際や、自社に合った補助金を知りたい際などには、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

補助金の活用に関する初回のご相談は、無料です。また、Zoomなどのオンラインツールを活用するため、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。